集まる意味を問いなおす~リアル/リモートの二項対立を超えて~【イベントレポート】

新型コロナウイルスの感染拡大によりリモートワークが急速に広がり、これまで当たり前だった「集まる」ことが当たり前ではなくなりました。それにより、多くの経営者が「集まる意味」について、改めて考え直したのではないでしょうか。

リクルートワークス研究所は「集まる意味を問いなおす」をテーマに研究をしており、2022年10月28日にその成果報告と先進企業の事例を紹介するシンポジウムを開催。今回はその内容をレポートします。

【研究報告】「集まる意味」とは何だったのか

イベントの冒頭に登壇したのはリクルートワークス研究所 主任研究員 辰巳哲子氏。リクルートワークス研究所はコクヨのワークスタイル研究所と、集まる意味についての研究を約1年半に渡って続けています。これまでにもいくつか報告書を公表しており、シンポジウムでは辰巳氏が最新の報告書の内容について発表しました。

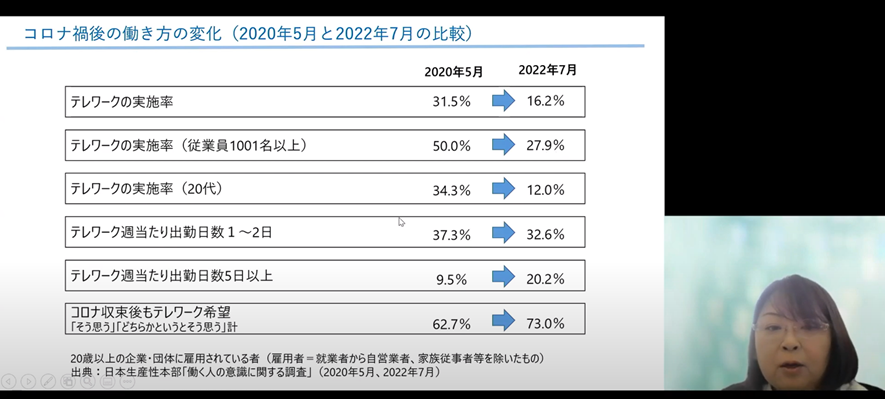

日本生産性本部のレポートによると、従業員1000名以上の企業のリモートワーク実施率は、新型コロナウイルスが急拡大した2020年と比べて、2022年には右肩下がりになっていると言います。

リモートワークの実施率が減少している理由として挙げられるのが、「組織のパフォーマンスが下がった」「目的のない会話を期待できる場が減った」という意見。より帰属意識を高められる環境をつくるために、オフィスに戻る企業が増えているというのです。

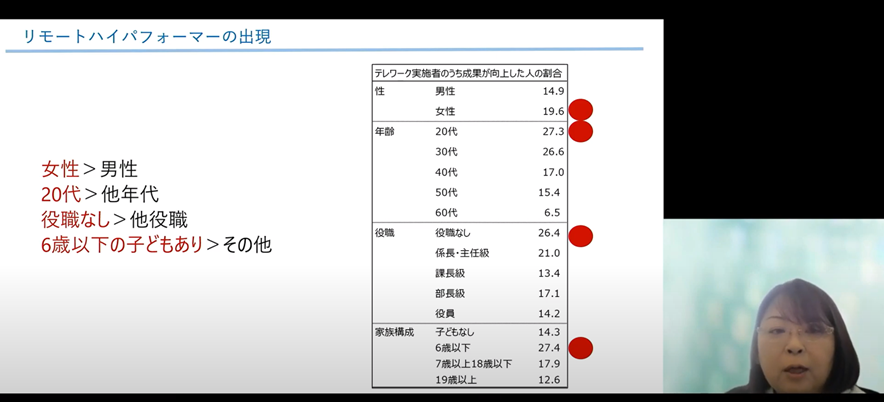

しかし、その現状に対し辰巳氏は疑問を投げかけます。なぜなら、調査の中で性別や年代別のパフォーマンスを調査したところ「女性20代役職なし6歳以下の子供あり」のグループはパフォーマンスが上がったと回答する傾向が見られたからです。

このグループ以外にもリモートワークによってパフォーマンスが上がったと認識している人たちはおり、一概にリモートワークを否定することはできないと辰巳氏は続けました。

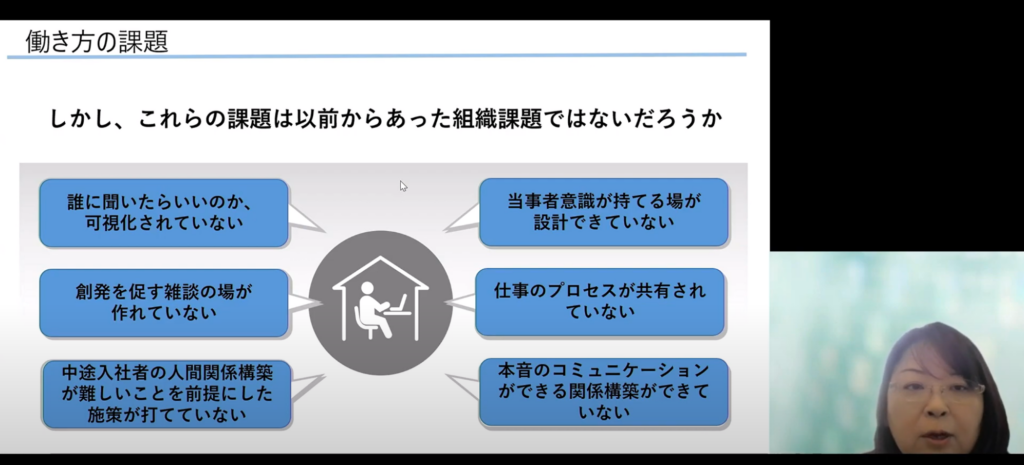

そこで辰巳氏はプロジェクトのテーマでもある「集まる意味」について言及します。リモートワークになって、企業は集まる意味をどのように捉えているのか。その問いに対し「会議がオンラインになったことで温度感が伝わりにくくなった」「本音のコミュニケーションがしづらくなった」というネガティブな意見もあったといいます。

それらのネガティブな意見の大半はコミュニケーションに起因するもの。そして、大事なのはそれらの問題はオンラインでのコミュニケーションが増えたことだけが理由でなく、以前からあった組織課題がテレワークにより明確になったことが示唆されます。

これまで「リアルかリモートか」という二項対立の議論が繰り返されてきましたが、本当に重要なのはリアル/リモートを問わず、組織や個人のパフォーマンスが最大限発揮できる方法を見つけることです。

個人によっても協働したいと思っている人もいれば、ある仕事については一人の方が集中しやすいと考える人もいます。新人とプロフェッショナルでも場についての捉え方は違います。そのような多様性があることを前提に新しい集まりの状態を考えていかなければならないと辰巳氏は投げかけました。

そのためには、メンバー一人ひとりが自分がいる意味を感じられる場、帰属感が持てる場を戦略的に考える必要があると、辰巳氏は述べました。

【講演】電通デジタルがデザインした「集まる場所」とは

続いて登壇したのは、株式会社電通デジタル コーポレート部門 総務部長 飯野将志氏。同社は社員数2200人に対して、年間350人のペースで人材が増えており、組織のパフォーマンスを最大化する働き方の構築に注力しています。そのために重要なのは「やるべき事を、やるべき時に、やるべき人が、やるべき所で、」を考えながら働くことだと飯野氏は言います。

具体的には制度の整備、ツールの整備、風土の醸成、が挙げられ、ツールの1つである「オフィス」をリニューアルしたばかりということで、これを例に、その背景やねらいの紹介がありました。

飯野氏が考えるオフィスとは「経営戦略を実現するための装置」。会社が社員に対して「こういう風にコミュニケーションをとってほしい」という考えを具体化したものだといいます。そのため、オフィスは投資判断ができる人とつくり上げていかなければなりません。

また、飯野氏がオフィスをつくる上で大事にした考えがエクスペリエンスデザインです。通常は「会議室」「執務室」など場所の機能を軸に設計が進められてしまいます。しかし、大事なのはエクスペリエンス、つまりは「振る舞い」を軸に考えること。オフィスの設計者と従業員とでどんな振る舞いが必要なのかをすり合わせることで、ギャップが出にくくなるといいます。

そこで重要になるのが、今回のテーマである「集まる意味」です。それを経営者にインタビューし、実現していくのがオフィスづくりの第一歩となります。

経営者にインタビューする際に重要なのは「どういうオフィスにしたいですか」という質問ではなく「会社のユニークさはなんですか」「ビジョンはなんですか」という質問をすること。そして「どういう状態になったら、このプロジェクトが成功だったと思いますか」ということを軸にインタビューを進めていきます。

この作業を通じて、同社はオフィスを「言語化しにくいコミュニケーションを交わす場所」と定義しました。加えて、様々な振る舞いを16に分類し、オフィスで期待する振る舞いをビジュアル化し、そのために必要な「デザイン」「ITツール」「運用」を考えています。

図面を描く前に、これらの作業を半年かけて行ってきたからこそ、スムーズにオフィスづくりが進んだといいます。実際にどのようなスペースができあがったのか、写真とともに紹介してくれました。

たとえば「観察」という振る舞いを期待する場所には「チームホーム」という名前をつけられ、「そこに行けば仲間がいる」という場所になりました。会話や議論を観察することで、言語化しにくい情報が共有される場所となっています。

また「合宿」という振る舞いを期待しているスペースが「ハックルーム」。クライアント企業からの依頼にスピード感を持って達成していくには、いちいち会議室を抑えるのではなく、合宿スタイルで空間を専有するのが有効だという考えから設けられたスペースです。

また、「シェアラウンジ」は勉強会や発表会などを行う発信の場として設けられています。会議室ではなくオープンな場でして欲しいという想いで作られています。そうすることで家にいる時間が長くなるリモートワーク下でも、「人を見る」「人に見られる」という空間を作りたいとのことです。

加えて、会議室の周囲に設置されたのは「ロスタイムカウンター」。タイムアップで会議室を追い出されてしまったときでも、会議の議題をしっかり決めきる延長戦のための場所です。リアルで話す時間が貴重になった今だからこそ、重要な場所だといいます。

また、同社はオフィスづくり以外でも組織のコミュニケーションを活性化させるための様々な工夫をしています。その一つが若手のケアです。新入社員の社員証のストラップの色を変えることで、周りの先輩が手助けしやすいような仕組みをつくっています。他にもオフィスのいたるところに設置されたQRコードを読み取ることで、オフィスへの不満や改善点などを投書できる仕掛けもユニークな取り組みです。

今回は電通デジタルの事例が紹介されましたが、企業によって経営戦略はそれぞれ違うため、オフィスにも多様なあり方が考えられます。飯野氏は、あらゆる企業が、自分たちの経営戦略に沿った自分たちらしいオフィスづくりをしてほしいと語り、最後を締めくくりました。

他拠点・在宅勤務・海外…どこにいるメンバーとでも、コラボレーションができる バーチャルオフィス“ovice”