企業が組織のパフォーマンス向上を目指すうえで注目されている「心理的安全性」は、経営層やリーダーにとって欠かせないテーマです。心理的安全性が高い組織では、信頼関係やオープンなコミュニケーションが育まれ、従業員の生産性やエンゲージメントの向上につながります。組織のパフォーマンスを最大化するため、今すぐ取り組むべき施策を見つけましょう。

目次

心理的安全性とは?

「心理的安全性」(psychological safety)とは、誰に対しても、不安を感じることなく自分の気持ちや意見を述べられる状態を意味します。この心理的安全性という概念は、組織行動学を専門とするハーバード大学のエイミー・エドモンドソン(Amy C. Edmondson)氏によって提唱されました。ビジネスの場面では、組織内での心理的安全性は「チーム内で意見が違っても人間関係が破綻せず相手からの拒絶がない」と感じる状態、として定義されます。

企業が組織内における心理的安全性を高めることは、従業員個人のパフォーマンスに関わるだけでなく、チームや組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。それはなぜなのか、どのような取り組みによって高めることができるかを解説します。まずは、心理的安全性が注目された背景から、個人と組織の関連性について考察してみます。

心理的安全性が注目されるようになった背景

まず、心理的安全性に注目が集まるようになったのはなぜでしょうか。そのきっかけは、2012年から約4年間、Googleが実施した「プロジェクト・アリストテレス」という生産性向上プロジェクトです。

このプロジェクトの中でGoogleは、メンバーが互いに強く依存しあうチームという単位に着目しました。そして、社内から180のチームを選び、高い成果を上げられる効果的なチームには、何が必要かを調べ上げました。

その結果から、組織のパフォーマンスを向上させ、チームの効果性を高めるには、チームに所属するメンバーそれぞれの能力のみならず、チームメンバー同士がいかに協力し合えるかが重要、と判明したのです。

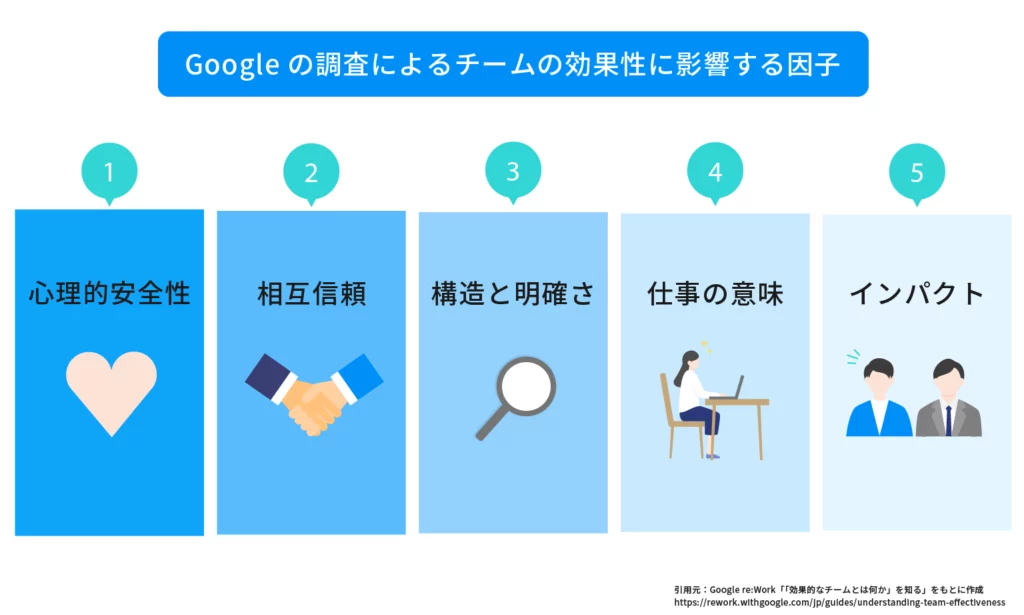

Googleの調査によるチームの効果性に影響する因子

このプロジェクトによって、チームの効果性に大きな影響を及ぼす五つの因子が判明しました。その中で最も影響の大きな因子が、心理的安全性だったのです。それに続き、2番目は相互信頼、3番目は構造と明確さ、4番目は仕事の意味、5番目はインパクトという順でした。

【心理的安全性】

心理的安全性が確保されているチームでは、メンバーはリスクを取っても安全だと感じることができます。対して心理的安全性が低いチームでは、ミスを恐れ、ミスは非難の対象となります。

心理的安全性が確保されていれば、例えば初歩的なことについて質問し、自分の弱点を相手に見せたとしても、馬鹿にされたり、悪い印象を相手に抱かせる恐れはなく、このチーム内でなら平気だ、と確信できる状態が保たれます。そのようなチームでは、アイデアや意見を臆することなく出しあうことができ、もしミスを犯しても、躊躇なく他のメンバーに打ち明けることができるため、チームとしての生産性向上につながります。

【相互信頼】

メンバー相互の信頼性が高いチームでは、定められた時間内に良質な仕事を完遂することができます。対して相互の信頼性が低いチームでは、責任を他のメンバーになすりつけて生産性が落ちてしまいます。

【構造と明確さ】

果たすべき役割、計画や目標が明確なチームでは、意思決定のプロセスが明確です。メンバーのそれぞれが、職務を遂行する際に求められること、その求めに応えるためのプロセス、自分が果たす役割や上げるべき成果について明確に理解できるようにすることが重要です。

【仕事の意味】

仕事の意味を見いだせるチームでは、メンバーがそれぞれに動機付けられることで、チームの一体感が高まります。メンバーが仕事に対して自分なりの目的意識を持って仕事に取り組むことで、チーム全体の生産性につながります。

【インパクト】

自分の仕事には意義があると思えるチームでは、メンバーがチームの目標達成にどうインパクトをもたらすかを実感することができ、チームや組織の目標達成につながると自信を持つことができます。

<参照>

Google re:Work | 「効果的なチームとは何かを知る」 効果的なチームに固有の力学を突き止める

心理的安全性とぬるま湯組織の違い

心理的安全性の高い組織と混同されやすいものに、ぬるま湯組織があります。しかし両者は、似て非なるものです。

ぬるま湯組織とは、人間関係は良いものの、緊張感も刺激も成長意欲もなく、仕事に対するモチベーションも責任感も低い組織を指します。ぬるま湯組織では、頑張らなくても一定の評価を受けられます。そのため、変化を嫌い、イノベーションを受け入れられず、リスクのある行動を取れません。従来のやり方を維持することが優先され、意見の対立が起きないように互いに空気を読み合って踏み込んだコミュニケーションを避けて、時代錯誤な状況に陥りがちです。

これに対して心理的安全性の高い組織では、良好な人間関係の中で、緊張感、刺激、成長意欲、仕事へのモチベーション、責任感のいずれにおいても高い状態が維持されます。各人が失敗や他者の意見から学び続けることで、より優れたアイデアを思いつき、それが組織の成長に結びつきます。

組織の心理的安全性を高める理由

企業が組織の心理的安全性を高めることで、さまざまな効果が期待できます。ここでは主に五つの理由を示します。

従業員のパフォーマンスが向上する

心理的安全性が高まれば、従業員は周囲の反感を買わないよう言動に注意するといった些末なことに気を取られず、仕事に集中できるようになります。一人ひとりが尊重される心理的安全性の高い職場では、学びあい高めあうことができるため、個人やチームのパフォーマンスが上がります。結果的に、組織全体の業務効率が向上し、業績向上も見込めるでしょう。

アイデアや情報が共有されやすくなる

心理的安全性が高まれば、従業員の思いついたアイデアや保有している知識の共有が進み、チームの生産性が上がります。

心理的安全性の低い職場では、不用意に発言すると、それが原因で周囲から非難や叱責を受ける可能性があります。そのため、共有するのが望ましいアイデアや知識があっても、自発的には切り出しにくくなります。特に、失敗やミスについて話すことは、相当の勇気や覚悟が必要です。

失敗やミスは責めるのではなく、それを学習材料として集めて共有し、皆で活用できるような職場環境を整えることが重要です。そうすれば、ポジティブなことだけでなく、ネガティブなことについても皆が積極的に意見を出せるようになります。多種多様なアイデアや情報が自然に集まり、業務効率の向上につながります。

従業員のエンゲージメントが高まる

心理的安全性が高まれば、従業員が抱く仕事への満足度が向上し、組織に対するエンゲージメントも高まります。各従業員が「良い仕事をする自分はこの組織にとって必要不可欠な存在だ」と感じられるような組織なら、おのずと、仕事に対する満足度も上がるでしょう。

従業員エンゲージメントを向上し、仕事に対する満足感を高めると、離職率の低下にもつながります。組織にとって大事な人材の流出を食い止めることができるのです。

ハラスメントのリスクが減る

心理的安全性の確保は、ハラスメントの発生リスクを下げるという点でも効果的です。

心理的安全性の低い組織では、例えば、上司の言動が不適切であっても、部下はそれを指摘しづらいため、結果的にパワハラが状態化してしまうことがあります。また、そうした問題を組織として「見て見ぬふり」をする風潮が生まれると、ハラスメントの兆候があったとしても、誰も指摘しなくなるでしょう。

心理的安全性の確保された職場では、メンバーが違和感を覚えるような場面でも、それを遠慮なくフィードバックできるため、不適切な状況が修正されやすくなります。また、相互に尊重し合う文化が根付くことで、自然とハラスメントが発生しにくい風土が醸成されます。

問題・課題の早期発見につながる

心理的安全性を高めることで、従業員は上司や同僚に対してトラブルや失敗を隠そうとせずに、すぐに報告・連絡・相談(報連相)を行って共に解決を図るようになります。活発なコミュニケーションが常態化している職場では、日常的な会話からも問題点や課題が浮上しやすくなり、問題や課題の早期発見に結び付きます。問題の早期発見で大きなトラブルが発生する前に解決できれば、組織はダメージを受けずに済むので、心理的安全性を高めることは大変有効です。

▼関連記事

報連相とは?できない原因や「おひたし」、目的を解説

心理的安全性の低い職場になる原因

企業が組織内の心理的安全性を高めるためには、まず心理的安全性を低下させる原因を知り、対策を講じることが重要です。そこで、組織の心理的安全性を低下させる主な原因を解説します。

原因1. 組織内で「四つの不安」が解消されていない

組織内に不安があると、心理的安全性の低下を招きます。

人が不安に陥るのは、心理的安全性を提唱したエドモンドソン氏によると、相手に「無知・無能・ネガティブ・邪魔」だと認識される恐れがある状況です。これらを、心理的安全性を妨げる原因となる「四つの不安」と呼びます。

組織内を見渡して、四つの不安を抱える従業員の姿が目に付く場合には、心理的安全性が低下している状態にあるため、これらを解消しなければなりません。この四つの不安とはどのようなものか、以下に紹介します。

無知だと思われる不安

例えば「職場の誰もが知っていることを質問すると、無知だと馬鹿にされるかもしれない」という不安が、無知だと思われる不安にあたります。こうした不安は、組織内で分からないことを聞けなくなり、必要な質問ができないまま業務を続けてしまいます。

組織がコミュニケーション不足に陥ると、当人が業務に関する誤った理解をしていても修正されず、ミスの発生やパフォーマンスの低下を引き起こしかねません。

無能だと思われる不安

例えば「自分のミスでクライアントの怒りを買ってしまったが、これを報告したら仕事ができない人間だと評価されそう」という不安が、「無能だと思われる不安」にあたります。

自分のミスや失敗を報告・相談することで、無能のレッテルを貼られるかもしれないという不安は、失敗やミスの隠蔽につながり、責任転嫁を誘発します。それによって、適切なトラブル対応を妨げ、不祥事へと発展して組織に大きな損害を与える可能性があるため、早急に解消しなければなりません。

もし、この不安を解消できれば、失敗やミスが迅速に報告されるようになります。組織内にトラブル対応に関する独自の経験が蓄積されるため、組織全体の問題解決能力が向上し、より良い業務プロセスの確立にもつながります。

ネガティブだと思われる不安

例えば「同僚の発言に否定的な意見を述べると、ネガティブな人だと思われるかもしれない」という不安が、「ネガティブだと思われる不安」にあたります。こうした不安は、自分の発言が文句や批判だと受け取られることに恐怖心を抱き、自由に発言できません。反対意見が言えないために意見の多様性が失われる状況では、より良いアイデアが生まれにくく、課題解決の妨げにもつながります。

邪魔をしていると思われる不安

例えば「自分が発言すると、今議論している内容から逸脱してしまって、話の腰を折ることになるのではないか」と心配になる不安が、「邪魔をしていると思われる不安」にあたります。こうした不安は、チームメンバーの邪魔にならないよう気を配り、発言や提案を控える、という行動につながります。その結果、チームメンバーが互いの考えを把握することが妨げられ、チームワークの低下を招きかねません。

原因2. ミスを責める風潮がある

組織内に誰かがミスを犯した場合に責める風潮があると、心理的安全性の低下を招きます。

ミスを報告して周囲から責められた従業員は、無能という評価に過敏になり、日々不安に苛まれます。ミスをした際に受けた叱責が本人を奮い立たせて成長につながるケースはありますが、多くのケースでは本人を萎縮させて消極的にさせてしまいます。ミスを責める風潮があるならば、改めなければなりません。

原因3. 従業員間のコミュニケーションが不足している

組織内でコミュニケーションが不足していると、心理的安全性の低下を招きます。

組織内のコミュニケーションが活発な場合には、メンバー同士の相互理解が進んでスムーズに意思疎通が図れるため、報告・連絡・相談を行うハードルが下がります。

しかし、コミュニケーションが不足している組織では、メンバー同士の理解が不十分なため、前述した「四つの不安」が顕在化し、対人リスクを恐れるようになります。

▼関連記事

コミュニケーション不足の原因は何?職場への影響や解決策を紹介

組織内の心理的安全性を測る七つの質問と三つのサイン

組織内の心理的安全性がどのような状況にあるかを把握するには、組織を客観的に診断し、測定する方法を活用するとよいでしょう。そこで、七つの質問から測定する方法と三つのサインから心理的安全性を把握する方法を紹介します。

組織内の心理的安全性を測る七つの質問

心理的安全性を測定するため、エドモンドソン氏は「七つの質問」と呼ぶ手法を提唱しています。

この手法では、「七つの各質問」に対して自己診断し、「そう思う」を3点、「どちらでもない」を2点、「そう思わない」を1点として点数を当てはめることで、心理的安全性を測定します。ネガティブな質問への回答点数が高く、ポジティブな質問への回答点数が低いほど、「心理的安全性が低い」と評価されます。つまり、ネガティブな質問である質問1、質問3、質問5については、点数が高いほど心理的安全性は低いと判断できます。また、ポジティブな質問である質問2、質問4、質問6、質問7については点数が低いほど、心理的安全性も低いと判断できます。

<参照>

Google re:Work | 「効果的なチームとは何かを知る」 心理的安全性を高める

この「七つの質問」を使った診断を実践するため、以下にチェックシートを用意しました。これを活用すれば、組織内の心理的安全性を評価し、改善策を立てることができます。

チェックシート

| No | 項目 | 点数 |

|---|---|---|

| 1 | チームの中でミスをすると、たいてい非難される。 | 3・2・1 |

| 2 | チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。 | 3・2・1 |

| 3 | チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。 | 3・2・1 |

| 4 | チームに対してリスクのある行動をしても安全である。 | 3・2・1 |

| 5 | チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。 | 3・2・1 |

| 6 | チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。 | 3・2・1 |

| 7 | チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。 | 3・2・1 |

心理的安全性を示す三つのサイン

エドモンドソン氏が提唱した心理的安全性を示す三つのサインも、心理的安全性の測定に活用できます。

【3つのサイン】

- ポジティブな発言が多く見られる職場であること

- ミスや問題について話すチャンスが多い職場であること

- 笑いとユーモアにあふれた職場であること

これらのサインが見られる職場であれば、心理的安全性が高いと判断できます。

心理的安全性を高める具体的な方法

組織の心理的安全性について課題が見られる場合、それを改善する具体的な方法を紹介します。

ストレスチェックを実施して適切な対策を行う

従業員の精神的な不調を未然に防止するため、厚生労働省は、個々の従業員が抱えるストレスの状態を調査するストレスチェックを実施するよう求めています。このストレスチェックは、組織の心理的安全性の低さが各従業員に与えるストレスの現状を調査し、対策を講じる目的でも活用できます。

ストレスチェックの結果から、本人も組織も現状を認識することができます。その結果を踏まえ、職場環境の適切な改善を測ることで、心理的安全性を高めることができます。

<参照>

厚生労働省 | ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

1 on 1ミーティングを実施する

上司と部下、同僚同士のような信頼できる相手との定期的な面談を持つ、1 on 1ミーティングの実施も、心理的安全性を高めるのに効果的です。1 on 1ミーティングでは、相手の話に耳を傾け、思いや悩みを共有しながら、ふたりの信頼関係を築きます。チームリーダーや管理職がこのような信頼関係をチームメンバー全員と結ぶことで、誰もが安心して発言できる職場へと近づきます。

発言しやすい環境づくりを行う

誰もが思いついたことを自由に発言できるような環境を整備すると、組織の心理的安全性を高めることにつながります。発言しやすい雰囲気の組織を構築するには、チーム全員が多様な価値観を認め、相互に理解し、互いの個性を尊重しあうことを促すのが大切です。

一人ひとりが「自分の個性が他のメンバーから容認され、尊重されている」と実感できれば、それが心理的安全性を妨げる「四つの不安」の解消につながります。「このチームの人たちは自分を理解してくれているため、発言によって誤解されることはないだろう」と思えるでしょう。

評価制度の見直しを行う

人事評価制度の内容が従業員の心理的安全性を低下させている場合には、定期的に評価制度を見直すと効果的です。

もし評価基準が不明瞭、あるいは不公平であると、正当に評価されないメンバーのやる気が低下し、高評価を受けたメンバーは妬まれ、人間関係が悪化し、結果として心理的安全性が損なわれます。

また、評価基準を単純に成果のみとし、年度末にランク付けするレーティング方式も、心理的安全性を低下させる場合があります。なぜなら、上司の評価を気にしてメンバーがその顔色をうかがう、あるいはメンバー同士の足の引っ張り合いが起こる、といったことにより、本音や率直な意見を言いにくくなるためです。

心理的安全性を確保するためには、評価制度を見直し、必要に応じて柔軟に運用することが大切です。例えば、密にコミュニケーションをとっている上司が、部下の日々の業務に対する姿勢や成果を総合的に評価するノーレーティングの仕組みを取り入れることもひとつの方策です。重要なのは、評価の透明性と従業員の納得感を高めることです。

メンバー同士の関係円滑化に役立つツールを活用する

メンバー同士の関係を円滑化を支援するデジタル技術を活用することも、心理的安全性を高めるのに役立ちます。

チーム間の連携がしづらく、所属意識の低い組織では、心理的安全性を保つことが難しくなります。「出社して同じ部屋で業務を行うグループ」「出社はしているがフロアが異なるなどして業務中に顔を合わせられないグループ」「自宅やカフェなど会社以外で仕事するリモートワークグループ」が混在していると、チームメンバー一人ひとりの状況を把握しにくく、リアルタイムでコミュニケーションがとりにくい、といった潜在的課題があります。かといって全員オフィス出社を強制したとしても、必ずしも関係の円滑化が図られるとは言えません。

こうした課題に対応するデジタル技術として、デジタルワークプレイスやバーチャルオフィスと呼ばれるツールが挙げられます。バーチャルオフィスツールでは、ツールの提供するバーチャル空間にメンバーがアバターとして出社し、集まります。これにより、それぞれが物理的に分散していたとしても、メンバー同士の状況を把握することができるので、コミュニケーションを円滑に取ることができます。これにより、メンバーの所在を常に感じることができ、必要に応じて会話や相談することのできる環境が整うため、心理的安全性と利便性が向上します。

心理的安全性の高い環境づくりを支援するovice

企業の心理的安全性を高めるうえで、ビジネスリーダーが担う大切な役割は、適切な職場環境を整備することです。そこで、心理的安全性の高い環境づくりを支援するツールとして、バーチャルオフィスツール「ovice(オヴィス)」が役立ちます。

oviceは、従業員の働く物理的な場所がどこかを問わず、ひとつのバーチャル空間に構築されたオフィスに集まることによって、コミュニケーションやコラボレーションを促進するツールです。これにより、従業員のパフォーマンスやエンゲージメントの向上にも役立ちます。

oviceを活用すると、相手が出社中のオフィスのどこに居ても、リモートワークでも、「対応可」「作業中」「離席中」といったステータスを把握できます。あるいは、オフィス内で誰と会話中、会議中、といった行動も分かります。

気軽に声をかけて軽く打ち合わせをする、情報交換する、リアクション機能で反応する、といったことも容易です。リモート会議のように事前の時間調整を必要としないので、無駄がありません。これによって、組織内のコミュニケーションがスムーズかつ活発になり、メンバー同士の連携や理解が深まり、組織の連携スピードや生産性が向上します。

さらに、就業中のメンバーが同じバーチャル空間に集まることで、帰属意識が高まり、従業員同士のつながりが活性化し、心理的安全性の向上にもつながります。

まとめ

心理的安全性とは、チーム内で自由に意見を述べられる環境を指します。この概念は、組織のパフォーマンス向上に重要な役割を果たします。心理的安全性の高い職場では、イノベーションの促進、生産性の向上、従業員の定着率向上、ハラスメントリスクの低減など、さまざまな効果を期待できます。

心理的安全性を高めるためには、リーダーシップの改善やオープンなコミュニケーションの促進が重要です。具体的な方法としては、ストレスチェックや1 on 1ミーティングの実施、評価制度の見直しが挙げられます。また、oviceのようなツールを活用することで、働く環境の違いによらず、心理的安全性の高い職場づくりを支援できます。

心理的安全性の向上は、組織全体のパフォーマンスを高める重要な要素です。継続的な改善に取り組むことによって、より健全で生産的な職場環境を築くことができます。