理想的な職場環境として、「風通しの良い職場」が注目されます。それは、活発な意見交換や円滑なコミュニケーションを通じて、問題の早期発見や革新的なアイデアの創出が促されるからでしょう。また、従業員の満足度や生産性が向上し、組織全体の創造力も高まります。風通しの良い職場づくりのポイントを理解して、より良い職場環境の実現を目指しましょう。

目次

風通しの良い職場とは?

風通しの良い職場とは、従業員同士が円滑にコミュニケーションを交わし、発言しやすく、自由に意見交換できる環境を指します。「オープンな職場」「透明性の高い職場」とも言い換えられます。こうした職場では、従業員間のコミュニケーションの壁が低く、部門や役職、立場などを超えた信頼関係、協調関係が築かれやすい特徴があります。もちろん、自由に意見を述べられる一方で、節度や他者への尊重も求められます。

風通しの良い職場が持つ特徴

風通しの良い職場にはいくつかの特徴があり、それらが組織全体の円滑な運営につながっています。

情報が伝わりやすい

風通しの良い職場では、従業員の年齢や部門などの垣根が低く、それぞれの連携がスムーズです。報告・連絡・相談(ホウレンソウ)が適切に行われるため、トラブルが発生しても気軽に相談できる環境が整っています。また、積極的な挨拶が日常的に交わされ、職場全体が明るく活気のある雰囲気になるのも特徴です。

アイデアが生まれやすい

風通しの良い職場では、役職や立場などに関係なく発言でき、自由闊達な意見交換、活発な議論が生まれやすい環境が整っています。独創的なひらめき、既成概念にとらわれない考え方は、豊富なアイデアを生まれやすくし、イノベーションを促進する素地として、とても重要です。また、従業員一人ひとりの主体性が高まり、自律的な働き方が促進されるのもメリットです。

尊重し合う良好な人間関係

風通しの良い職場では、相互に尊重し合う文化が醸成されており、従業員間の関係が良好に保たれています。このため、人間関係のトラブルはおきにくく、組織の一体感が強化されやすいです。その結果、チームワークの向上、業務効率の改善が促されます。また、互いの信頼関係により、従業員がストレスにさらされるリスクを低減し、安心して職務に専念することができます。上司と部下の関係も良好に保たれ、経営から現場まで情報が双方向かつ適切に共有されることで、組織全体が目標達成に向けて進むことができます。

組織の透明性が高い

組織内の方針やルールが不明瞭であったり、一貫性のない運用が行われていたりすると、従業員の不満やモチベーションの低下につながる可能性があります。方針やルールを明確に示し、従業員が納得できる形で運用することが、組織に対する信頼を高める上で欠かせません。

風通しの良い職場では、情報共有が活発に行われ、組織の透明性が高い特徴が見られます。従業員は必要な情報にアクセスしやすく、組織内の方針やルールも明確化されているため、誰もが同じ判断基準で行動できます。組織の透明性が確保されることで、従業員は自分の役割や期待される行動を理解しやすく、業務効率化や働きやすさの向上につながります。

風通しの良い職場がもたらす良い影響

職場の風通しの良さは、従業員の生産性向上、心理的安全性の確保、課題解決、離職率の低下などに良い影響をもたらします。

生産性が向上する

人間関係のトラブルは、従業員のストレスとなり、仕事への集中力を低下させます。風通しの良い職場では、従業員がコミュニケーションを積極的に取り合いながら業務を進めるため、協力体制が強化されます。意見交換が活発に行われることで、課題の早期発見、アイデアの共有が進み、業務効率が高く維持されます。

また、企業のビジョンを明確化し、それを組織内にしっかりと共有することで、従業員は各自の役割を正しく理解し、業務への主体性が高まります。自分の意見が受け入れられ、貢献を実感できる環境では、失敗を恐れることなく、新しい挑戦に前向きになれるでしょう。

このように、良好な人間関係と円滑な情報共有は、組織全体の生産性向上につながります。

課題解決を促す

伝達ミスや誤解は、課題解決を困難なものにします。風通しの良い職場では、従業員同士の情報流通がスムーズなので、課題解決に役立つかもしれない材料が豊富です。日常的に活発なコミュニケーションが行われることで、組織として知見が蓄積され、課題になりそうな兆候を早期に察知し、未然に防ぐことにもつながるかもしれません。

万が一ミスが発生した場合でも、すぐに問題の報告・相談が行われ、隠蔽が起こりにくく、迅速に対応することができます。組織内での情報の流れがスムーズであれば、適切に状況が共有され、すばやく対策を講じることができます。その結果、問題の影響を最小限に抑え、組織全体の安定性を高めることにつながります。

このように、課題や問題に対して迅速な対応が可能な職場では、従業員が安心して仕事に取り組める環境が整い、組織の持続的な成長にもつながります。

離職率が低下する

人間関係のトラブルは、離職の大きな要因のひとつです。風通しの良い職場では、従業員が自由に意見を述べられ、心理的安全性が高まります。これにより、会社への帰属意識が強まり、離職率の低下につながります。

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果」(※1)によると、離職理由の中で「職場の人間関係が好ましくなかった」と回答した人は男性で9.1%、女性で13.0%との結果が報告されています。そのため離職を防止するには、職場環境を良好に保つことが大切でしょう。意見を気軽に言える環境が整えば、従業員の悩みや不満が解消されやすくなり、優秀な人材の流出を防ぐ効果を期待できるからです。

<出典>(※1)

厚生労働省 | 令和5年雇用動向調査結果 (p.15)

このように、従業員の心理的安全性の確保と意見を尊重する環境構築は、離職率の低下につながります。

心理的安全性の詳細については以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

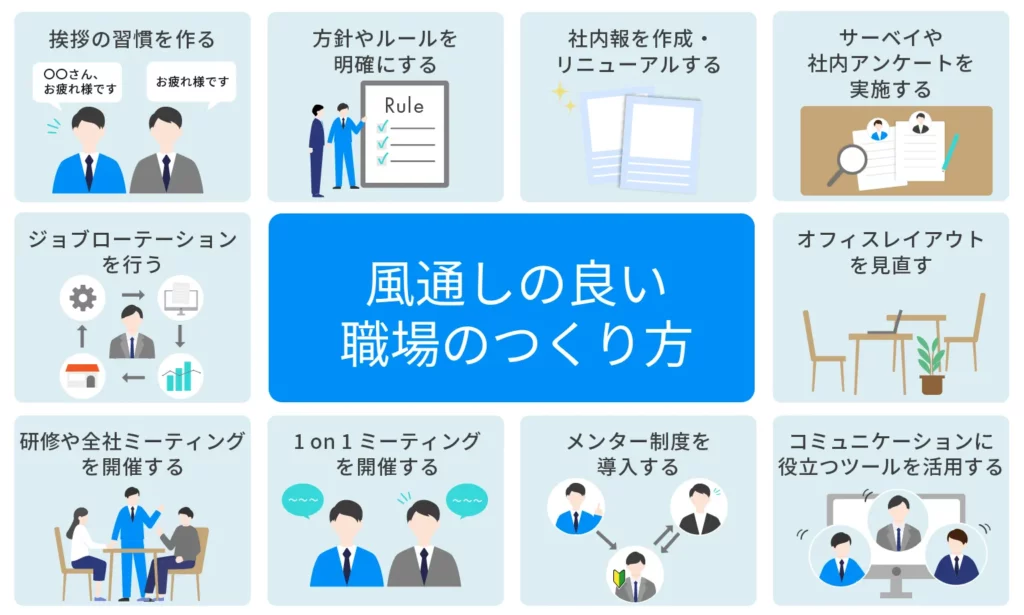

風通しの良い職場のつくり方

風通しの良い職場をつくるには、組織の文化や状況に合った方法を取り入れることが重要です。ひとつの方法に頼るのではなく、組織に最適なアプローチを組み合わせて実践することで、より効果的な職場環境が実現できます。

挨拶の習慣を定着させる

挨拶は、手頃に着手しやすい、職場のコミュニケーションを円滑にする要素です。挨拶が苦手な人や必要性を感じない人がいたとしても、職場の習慣として定着させると、スムーズな対話が生まれます。特に、経営層や管理職が率先して挨拶をすることで、その重要性が従業員にも伝わりやすくなります。

例えば、「おはようございます」「ご苦労様です」に名前を添えるだけで、相手は自分の存在を認められたと感じ、安心感を得ることでしょう。こうした小さな積み重ねが、職場の雰囲気を明るくし、気軽に話しかけやすい環境を保ちます。

このように、挨拶は特別なスキルを必要とせず、誰でもすぐに実践できる方法です。この習慣を根付かせることで、職場のコミュニケーションが活性化し、良好な人間関係の構築につながります。

方針やルールを明確にする

曖昧な規則や暗黙の了解は、従業員に不安を与え、業務の円滑な進行を妨げる要因となります。職場の風通しを良くするには、自社の方針やルールを明確にすることが欠かせません。何が許され、何が許されないのかを明確にすることで、従業員は安心して仕事に取り組めるようになります。

そのためには、方針やルールを明文化し、誰でも容易に確認できる環境を整備します。また、時代遅れの慣習や不要な規則がないか定期的に見直し、新しいアイデアを取り入れやすい柔軟な体制を整えることも大切です。

方針やルールの明確化と定期的な見直しにより、組織の透明性を維持し、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上にもつながります。

社内報を制作・リニューアルする

社内報は、自社への理解を深め、従業員の帰属意識を高める重要なツールです。魅力的なコンテンツを盛り込むことで、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。現在社内報がない場合は新たに制作することを検討し、すでにある場合でも内容や構成を改善して、より効果的なコミュニケーションツールへと進化させるとよいでしょう。

社内報を刷新すると、どのように職場の風通しが改善されるでしょうか。ある大手企業の例では、組織の規模が大きくなるにつれ、他部門の様子がわかりにくくなる、という課題がありました。そこでこれを解決するため、社内報を刷新し、「リアルなコンテンツ」を充実させました。具体策として、従業員の声や業務の様子を紹介するコーナーを設けたのです。その結果、社内報の閲覧率が向上しただけでなく、部門間での相互理解が深まり、従業員だけでなく経営層にも意識改革が進み、従業員間のコミュニケーションが活発になりました。

近年では、デジタル社内報を採用する企業も増えています。これにより、印刷コストや製本コストを削減できるだけでなく、コンテンツ量の自由度や双方向性といったデジタル化のメリットを活かすことができ、部署間での情報共有の強化にも役立ちます。ハイブリッドワーク環境であったとしても、オフィス勤務とリモート勤務で発生しがちな情報格差を減らすことができ、コミュニケーション不足の解消に大きく貢献することができます。

<参照>

株式会社シー・コネクト | 【経費削減】社内資料をペーパーレスにするメリット・デメリット

社内アンケートやサーベイを実施する

職場の風通しを良くするためには、社内アンケートやエンゲージメントサーベイの定期的な実施も効果的です。経営層と従業員の間には、理想とする職場環境に対する認識のズレが生じやすいため、現場の声を正確に把握することが重要です。

エンゲージメントサーベイとは、組織に対する従業員の愛着、働きがい、仕事への意欲を測定する調査のことです。単なる満足度調査とは異なり、「従業員がどの程度主体的に業務に取り組めているか」「組織の目標と自身の価値観がどれほど一致しているか」などを可視化するのが特徴です。

サーベイやアンケートを通じて、職場の課題や従業員の不満点を抽出し、改善の方向性を見極めることができます。ただし、調査データを収集するだけでは意味がなく、得られたデータを分析、スコア化し、具体的な施策を講じることが欠かせません。例えば、エンゲージメントスコアが低い部署では、マネジメント手法を見直す、評価制度を改善する、といった具合です。

また、サーベイやアンケートの分析結果を従業員と共有することも大切です。そして、分析結果から導かれた改善策が取られている、という実感を従業員にもたらすことが、エンゲージメント向上の鍵となります。

オフィスレイアウトを見直す

オフィスフロアでの座席配置や会議スペース、インテリアなどのデザインを工夫するのも、従業員の働く環境を心地よいものにするために重要です。従業員同士の会話や交流を促すため、フリースペースにカジュアルな椅子を設置する、ちょっとした打ち合わせに便利なスタンディングデスクを採用するなど、執務スペースの工夫で環境を整えるとよいでしょう。

従業員の座席配置も、さまざまな工夫が考えられます。例えばフリーアドレスがあります。フリーアドレスは、固定席を設けず、空いている席から毎日自由に従業員が自席を選ぶ仕組みです。これにより、部署や役職などの垣根が低くなり、情報共有がスムーズになり、部門を超えた交流が自然に生まれることが期待できます。またフリーアドレスは、ハイブリッドワークと組み合わせることで、物理的に分散した従業員とのコミュニケーションも円滑にし、柔軟な働き方を実現しやすくなります。

例えば、ある企業では、管理部門を除くすべての部門でフリーアドレスを導入し、開発・営業・サービス部門間の壁を取り払いました。その結果、現場の課題が速やかに共有され、問題解決のスピードが向上しました。さらに、カフェスペースやスタンディングテーブルを活用し、従業員同士の偶発的なコミュニケーションの機会を増やすことで、新しいアイデアの創出にもつながっています。

ただし、フリーアドレスがメリットばかりとは限りません。誰がどこにいるは把握しづらい、個人の荷物などを管理しづらい、誰にとっても居心地がよいとは限らない、特定のメンバーを集めたほうが効率的な場合がある、といった要因を考慮するとよいでしょう。そのためフリーアドレスの導入には、自社の文化、業務形態などを慎重に検討する重要があります。

フリーアドレスのメリット・デメリットについては、以下の記事を参考にしてください。

▼関連記事

フリーアドレスの廃止が増加中?導入のメリット・デメリットを解説

<参照>

アルファコックス | 【事例あり】オフィスのレイアウト基本の6形式を解説!押さえておくべきポイントも併せて紹介 SketchUp Pro Japan

ジョブローテーション制度を活用する

ジョブローテーションとは、定期的に従業員の所属部署や職務を異動させる人事制度を指します。ジョブローテーション制度を導入すると、従業員は多様な業務に携わり、新たなスキルを習得する機会を得られます。また、他部署の業務や視点を理解する機会が増え、社内の協力体制が強化されます。この制度の主目的は、能力開発、適応力向上、リーダー育成、雇用促進などですが、人的ネットワーク構築などの側面により、風通しの良い職場づくりに寄与します。

例えば、ある企業では、入社後10年間で複数の部署を経験することが推奨されており、従業員が幅広いスキルを身につける機会を提供しています。この取り組みにより、従業員の業務理解が深まり、社内の連携が強化されるほか、仕事に対する満足度も向上しました。

しかし、すべての企業や業種がジョブローテーションに適しているわけではありません。2017年と少し古い調査データによると、企業規模が従業員1000名以上で70.3%なのに対し、300人未満では37.3%と、大企業で導入されやすい制度と言えます。導入を検討する際は、自社の業務内容や人事制度との相性を十分に検討する必要があります。

<参照>

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 | 企業の転勤の実態に関する調査

研修や全社ミーティングを開催する

従業員同士の交流を深め、職場の風通しを良くするためには、定期的な研修や全社ミーティングの開催が効果的です。研修を通じて、スキルの修得に加え、従業員同士の交流を図り、円滑なコミュニケーションを促進できます。特に、新入社員や若手社員には、同僚との関係を築くためのチームビルディング研修が有益です。また管理職向けには、マネジメントスキル向上を目的とした研修を実施することで、組織全体のリーダーシップ強化につながります。

また、全社ミーティングや部門別の会議を活用し、従業員同士が率直に意見交換できる場を設けることも重要です。単なる報告の場ではなく、自由に発言できる雰囲気を醸成することで、協力関係が強化され、組織全体の活性化につながります。さらに、全社ミーティングでオープンディスカッションの時間を設けると、従業員一人ひとりが積極的に参加しやすくなり、組織の効率や創造性の向上につながります。

1 on 1ミーティングを実施する

定期的な1 on 1ミーティングは、参加する両者の信頼関係を深め、風通しの良い職場をつくるために有効な手段です。1 on 1ミーティングでは、上司と部下、リーダーとメンバーのような関係にあるふたりが直接対話し、業務上の悩みやキャリアの希望を聞くことで、適切なフィードバックやサポートを提供できます。これにより、考えや不安を気軽に共有でき、心理的安全性の向上にもつながります。

1 on 1ミーティングは、30分程度の短時間で定期的に行うのが理想的です。また、フォーマルな会議室ではなく、カフェスペースやオンラインミーティングなど、リラックスできる環境で行うと、より自然な会話が生まれます。

このような取り組みによって、従業員エンゲージメントが向上し、職場での安心感が増すため、離職防止や業務パフォーマンスの向上につながります。

1 on 1ミーティングの詳細については、以下の記事もご覧ください。

▼関連記事

1 on 1とは?目的や話すこと、具体的なやり方を解説!

メンター制度を導入する

メンター制度とは、経験豊富な先輩社員がメンター(指導者)となり、新入社員や若手社員をサポートする制度です。メンターは業務の進め方を指導するだけでなく、仕事上の悩みやキャリアについての相談に乗る役割も担います。メンター制度を導入することで、縦のつながりが強化され、社内コミュニケーションが活性化するのがメリットです。

新入社員にとって、気軽に相談できるメンターの存在は、職場への適応をスムーズにします。不安や緊張の軽減につながり、早期離職の防止にも効果的です。また、メンター自身も指導を通じてリーダーシップスキルを磨けるため、組織全体の成長にも寄与します。

ただし、メンター制度を運用する際には、メンターに過度な負担がかからないように配慮することが重要です。例えば、メンター同士の情報交換の場を設けたり、必要に応じて上司や人事がフォローしたりすることで、制度の持続性を高められます。

メンター制度をうまく活用することで、従業員が安心して働ける環境が整い、職場の雰囲気がより良くなります。

コミュニケーションに役立つツールを活用する

チャットツール、社内SNS、バーチャルオフィスツールといったコミュニケーションツールも、部署を超えた情報共有に役立ちます。

SlackやMicrosoft Teamsのようなチャットツールは、テキストなどの言語情報を送信、共有する、非同期型のコミュニケーションを提供します。また、声をかけて会話を交す、ちょっとしたミーティングや雑談をするといった同期型のコミュニケーションには、oviceのようなバーチャルオフィスツールが適します。こうしたツールを活用すると、オフィス勤務、遠隔地勤務、リモート勤務といった働く場所の違いによるコミュニケーションの壁を取り払い、距離を超えた従業員同士の情報交換が促されます。

なお、ツールの使い方は、単に導入して従業員まかせにするのではなく、「どう活用するか」を周知し、交流を促す運用の仕組みを整えることも、組織内の風通しをよくするうえで有効です。例えば、部署横断のチャットグループを設置する、オンライン雑談タイムを設ける、といった運用が挙げられます。

風通しの良い職場づくりでの注意点

風通しの良い職場をつくることは、コミュニケーションの活性化や従業員のモチベーション向上に効果的です。ただし、それを推進する際には、注意すべき点にも目を向ける必要があります。バランスの取れた職場環境を構築するうえで注意すべき点を整理します。

緊張感が欠如するおそれがある

風通しの良い職場づくりでは、緊張感の欠如に注意が必要です。上司と部下の距離が近すぎると、職場の空気が緩み、業務への集中力が低下してしまうかもしれません。また、率直に意見交換できる雰囲気が「友達感覚」と誤解されてしまうと、責任意識が薄れ、期日を守らない、ミスを軽視するといった問題が生じかねません。

こうした状況が続けば、業務の生産性が低下し、取引先との信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません。そのため、管理職は適切な距離感を保ちつつ、業務のルールや責任を明確にする必要があります。例えば、風通しの良さと業務の規律を両立させるため、各自の目標設定と進捗確認を実施する、業務品質の維持を徹底するためのルールを整理する、といったことが挙げられます。率直な対話のしやすさと、適度な緊張感を両立させることが、健全な職場環境につながります。

一方的な「風通しの良さ」になる可能性がある

風通しの良い職場をつくるには、双方向のコミュニケーションを意識することが欠かせません。経営層が一方的に「風通しの良い職場づくり」を進めても、現場の声が反映されなければ、かえって従業員の不満につながることがあります。

このリスクを防ぐためにも、エンゲージメントサーベイや社内アンケートを活用し、従業員の意見を定期的に収集することが重要です。また、現場(ミクロ)の視点と、組織全体(マクロ)の視点の両面から現状を点検し、上司と部下、経営層と現場の間で双方向のフィードバックを行える体制を整えることで、より実効性を高めることができます。

「風通しの良さ」を居心地が悪いと感じる社員もいる

「風通しの良い職場」と聞くと、多くの人にとって理想的な環境のように思えますが、全員がそう感じるとは限りません。特に、内向的な性格の従業員や、慎重に発言したい人にとっては、積極的なコミュニケーションが推奨される職場環境が負担になる場合があります。

意見を自由に言いやすい場を設けることは大切ですが、発言を強要するのは逆効果です。個々の性格や働き方に配慮し、さまざまなタイプの従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。例えば、発言しづらい人には匿名の意見箱を用意したり、1 on 1ミーティングを活用したりすることで、無理のない方法で意見を伝えられる仕組みを整えることが大切です。

意思決定が遅くなる可能性がある

風通しの良い職場では、誰でも意見を出し合えるため、意思決定の質が向上するメリットがあります。しかし、全員の意見を重視しすぎると、決定までに時間がかかり、業務のスピードが低下するリスクも考えられます。特に、明確な責任者が不在のまま議論が進むと、方向性が定まらず、決定が先送りされることが増えてしまうかもしれません。

このような事態を防ぐためには、意思決定のプロセスを明確にし、誰が最終判断を下すのかを明示することが重要です。例えば、意見を収集する段階と、意思決定を行う段階を明確に分ける、決裁者を事前に決めておく、といった工夫が有効です。風通しの良い職場を維持しながら、業務のスピードも損なわないよう、適切なバランスを取ることが求められます。

風通しの良い職場づくりに有効なバーチャルオフィスツール

バーチャルオフィスツールは、風通しの良い職場環境づくりの点で、チャットツールやビデオ会議ツールにはない特徴があります。従業員の出社する場所を、オンライン上のオフィス空間として再現することで、組織の円滑なコミュニケーションやコラボレーションを促進することができます。バーチャルオフィスツール「ovice(オヴィス)」なら、別のフロア同士、別の拠点同士、ハイブリッドワークなど、物理的に分散した従業員同士でも、バーチャルで同じ場所に集まることで、気軽に会話でき、組織の一体感を作り出すことができます。

リモートワークやハイブリッドワークだけでなく、他のフロアや多拠点の相手とのコミュニケーションでは、対面に比べて会話のハードルが高くなりがちですが、oviceのバーチャル空間内なら、誰が在席しているか、誰が集まって会話しているか、物理的なオフィスにいるときのような感覚でフロアを見渡し、相手に近づいて声をかけ、気軽に話しかけることができます。

さらに、従業員の会話数、会議数などを数値化し、統計分析できるため、組織内の交流の状況を客観的に分析し、効果的な職場環境の改善策を検討するのに役立ちます。oviceを活用して、物理的な制約にとらわれず、風通しの良い職場づくりを実現しましょう。

まとめ

風通しの良い職場は、情報が伝わりやすく、アイデアが生まれやすく、人間関係が良好に保たれ、透明性の高い組織につながります。これによって、生産性向上、心理的安全性の確保、課題解決の促進、離職率の低下といった効果が期待されます。

一方、職場の関係性がフラットになりすぎると、業務への緊張感が欠如し、責任意識の低下を招く可能性があります。また、「風通しの良さ」が一方通行になったり、すべての従業員にとって快適な環境とは限らなかったりする点にも配慮が必要です。さらに、自由度が高まることで規律が緩み、不適切な行動が生じるリスクも考えられます。

こうした課題を防ぐためには、適切な距離感を保ちつつ、業務ルールの明確化や継続的なフィードバックの仕組みを整えることが重要です。組織として双方向の対話を促し、多様な働き方や価値観を尊重しながら、バランスの取れた職場環境を構築することが求められます。

また、コミュニケーションの活性化、組織の一体化と、組織の秩序のバランスをとる手段のひとつとして、バーチャルオフィスツールの活用が考えられます。「ovice」を活用すれば、物理的な距離を超えて円滑な対話を促しながら、適度なつながりを維持し、組織の一体感を保ち、働き方の多様性を尊重し、チームとしての生産性を向上させ、風通しの良い職場づくりに役立ちます。