(執筆:oVice, Inc., Head of Product Marketing/Go Harada)

ハイブリッドワークが当たり前となり会議ツールで会議をする機会が増えていくほど、「カメラのオンオフ問題」が存在感を強めていきます。この白熱している議論に、コミュニケーションサービスを提供している立場から、意見を紹介したいと思います。

目次

フルリモート企業oViceの「カメラオン・オフ」事情

まずはじめに、オンラインコミュニケーションだけで事業を進めている我々oViceの、日常業務におけるカメラのオン・オフ状況についてご紹介します。

バーチャルオフィスツールの「ovice(オヴィス)」を使いながら勤務する我々の場合、社内でのやりとりは原則カメラオフで、部門長クラス以上の会議はオンとなっています。

社内のミーティングでもライブアバターという機能があるので、アイコンにリアルなカメラ映像を出してミーティングをすることはあります。これだと、自分の顔がアバターの円の中に小さく表示されるので、背景など細かなことを気にせずに表情を見せることができます。

また社外のミーティングの場合はどうかというと、初回であればカメラはオンにしていることが多いです。ただし、定例化されたミーティングの場合、事前に先方にオフにする旨を伝えていれば、音声のみで会議をすることもあります。

オンライン会議では「カメラオフ」が圧倒的多数

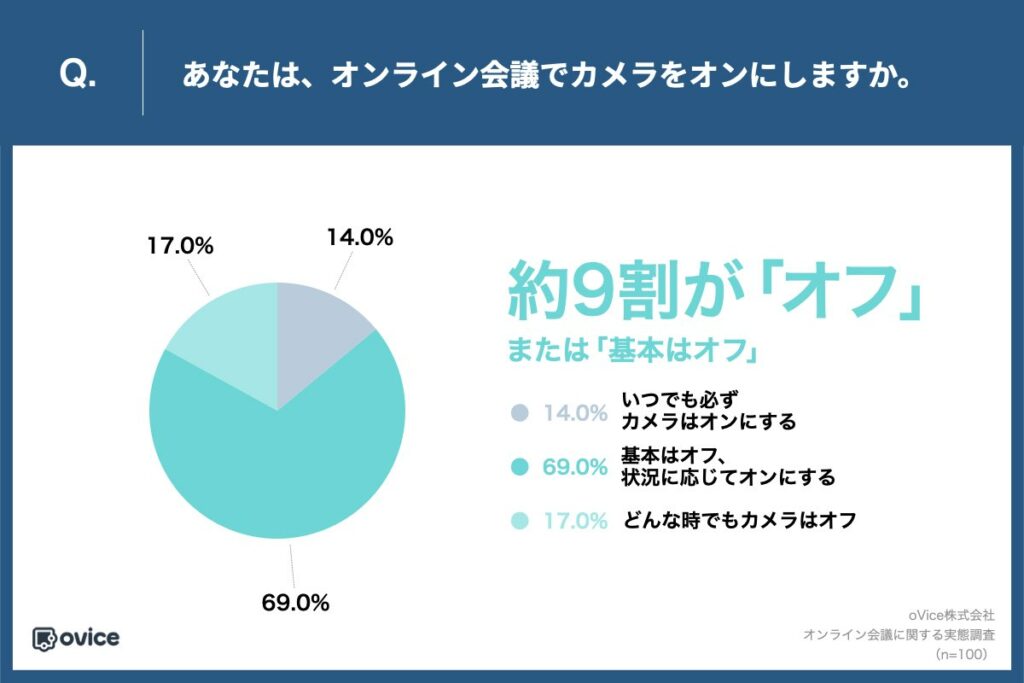

先日、我々が行ったオンライン会議に関する調査では、9割の人が原則カメラオフで参加しているという結果が得られました。

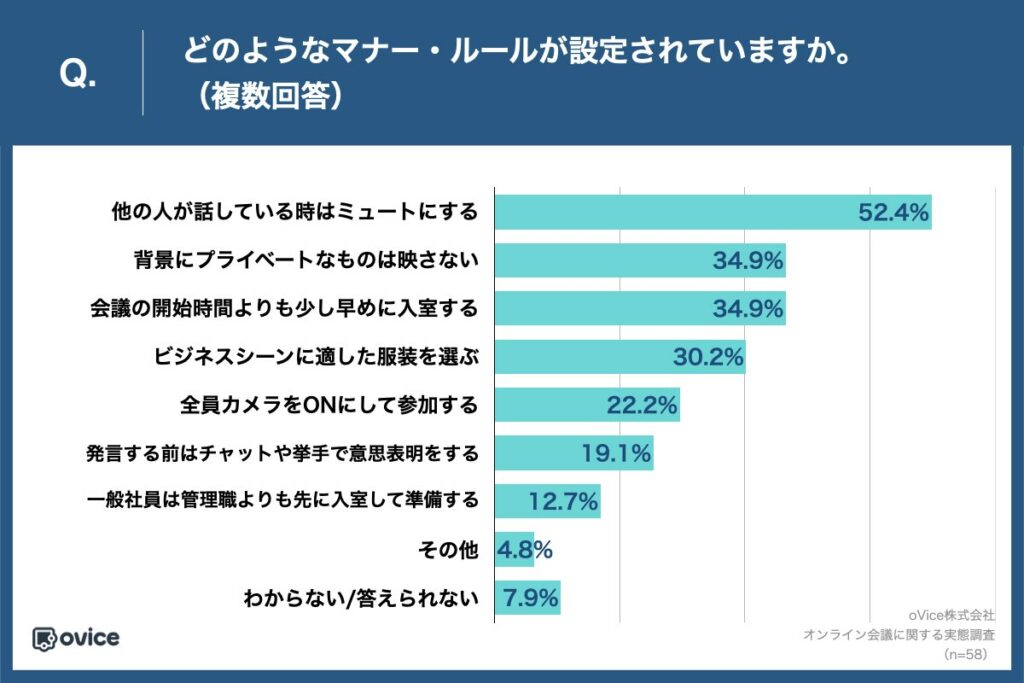

こうした行動がどのように引き起こされているのかを探るため、ウェブ会議でのルールについても尋ねたところ、およそ6割の方がTPOに応じたウェブ会議のルールがあると回答しています。

一方で、カメラオンオフについては2割程度しか規定がないという状況であることもわかりました。

「カメラをオンにする時はどんなケースか」との質問に対しては、6割の方が社外の方とのミーティングと答えていますが、データを見ていると回答者の多くはカメラオンに積極的でないことがうかがえます。

▼関連記事

<独自>オンライン会議での“カメラオン”TPOなどを調査! 約6割が「会議にルールあり」

「カメラオンを避けたい」心理、スタンフォード大学研究でも明らかに

カメラオンにしたくない理由には実は科学的根拠があるようです。スタンフォード大学の研究によるとウェブ会議疲れになる理由が4つ挙げられていますが、カメラに起因する理由が殆どです。

この研究で具体的指摘されているものには、自分に向けられる視線の多さや、自分自身の顔を見続けること(常に鏡を目の前においている状態が快適であるという人は少ないのではないでしょうか)、大げさなリアクションが必要といったことがあります。

こうしたことがストレスとなる理由には、大半のオフィスワーカーが、カメラからの視線にさらされ、撮影されることに慣れていないことがあるのかも知れません。

<参照>

StanfordNews | Stanford researchers identify four causes for ‘Zoom fatigue’ and their simple fixes

カメラオンで“安心”する理由は、コンテクストの理解

一方でカメラオンにする理由にも根拠があり、「信頼度が上がる」や「顔が見えないのは不安」という声を聞きます。

こうした根拠は、感覚的なものであるように聞こえますが、これには科学的裏付けがあります。

実は人間のコミュニケーションにおける重要な要素の1つに、コンテクスト(話題の背景や共通知識・経験など)というものがあります。企業や組織における日々の業務は、各々が意識する・しないに関わらず、こうしたコンテクストを用いながら進められているのです。

例えば、チームで新しいプロジェクトを開始する、新しい何かに取り組む、そのようなとき、往々にして「新しいもの」に対するチームメンバーが抱く概念はバラバラです。その結果、チームメンバーは様々な情報を集め、それら情報に基づき理解しようとします。

この時生じている概念のギャップはいわば「コラボレーションギャップ」であり、ギャップを埋める際に発生する時間や費用のことを我々はコラボレーションコストと呼んでいます。

映像から、言葉だけではなく表情や態度・動きなどというメタ情報からも読み取ろうとするのが人間です。そしてこの行為はコラボレーションコストを低く抑えることに繋がります。

特に、例に挙げたような「概念を理解するフェーズ」では誰もが分かる言葉まで分解されていないことが多く、メタ情報は重要な要素となります。メタ情報はカメラオンで共有できる情報であり、プロジェクトのキックオフにおいての”顔合わせ”である場合には、コラボレーションコストを下げるためにも顔を出すほうが良いと私は思います。

コラボレーションコストの大小を見積もれば自ずと「オン・オフ」判断がつく

とはいえ、実際に様々なお客様のお話をうかがっていると、様々な理由でカメラをオンに出来ない企業も少なからずあることに気付きます。例えばネットワーク帯域が潤沢でないため映像を制限せざるを得ないケース、あるいはセキュリティリスクを回避するためにカメラレスモデルのパソコンを貸与されているケースなどです。

それらの状況も考えると「カメラオンでお願いします」より「最初だけでも良いのでカメラをオンにできますか?」ぐらいのトーンでコミュニケーションをスタートすると良いかも知れません。

それぞれのミーティングに異なる役割・異なる目的があると思いますが、どのようなメタ情報を追加で与えて、コラボレーションコストを低く抑え早い段階でスムーズなコラボレーションが実現できるかを念頭に置けば、カメラのオン・オフは比較的簡単に判断できるのではないでしょうか。